構成/斎藤哲也

要約することに

ほとんど

意味はない。

古市 プルーストの『失われた時を求めて』はとにかく長い小説で有名です。読み通すのになにかコツみたいなものはありますか。

高遠 ちょうどこの対談が掲載されるころに、私が訳した『プルーストへの扉』(ファニー・ピション著、白水社)という本が出ます。その中に、なぜプルーストを読むのかという問いに答えるくだりがあります。最初に、自分の読書の経験を深めるためという真面目な理由が挙げられているんですが、次の理由がふるっているんです。それは、要約するより読んでしまったほうが楽だから、と。『失われた時を求めて』という作品は、こういう人が出てきて、こういう話ですと、要約ができないんですよ。だから、直接読んだほうがいいわけです。

古市 ストーリーらしきものはあるんですか。

高遠 あるにはあるんですが、ストーリーだけ追うと、たぶんすごく薄くなってしまうと思います。この小説を読む楽しさは、ストーリーの間に挟まっているんですね。読書論や芸術論が出てきたり、急にドストエフスキーやベートーヴェンの話になったりとか、いろんな話題に飛ぶんです。そうやって語り手の発想があちこちに飛んでいくのを自分で追っていくのが楽しい小説なので、要約することにほとんど意味はないんですよ。

古市 要約を読むのは意味がないとしても、あらかじめなにか知っておいたほうがいいことはありますか。

高遠 最初の数十頁を読むのがなかなか難しいんです。プルーストは第一篇の原稿をいくつかの出版社に送ったんですが、こんなもの読めないと断られてしまって。その理由が冒頭部分なんですね。ある出版社は「紳士たる者が、眠りにつく前にベッドで輾転反側する様を描くのに30頁を費やすということが理解できません」と書き送って、プルーストを失望させたという話もあります。

古市 最初がつらいんですね。

高遠 私は好きなんですが、一般的には読みにくいかもしれませんね。ですから、プルーストを読むコツは、最初に開いてもしダメだったら少し飛ばし読みして、とにかく自分に合う箇所を見つけてみることでしょうか。

古市 『失われた時を求めて』を通じて、プルーストが何か伝えたいメッセージというのはあるんですか。

高遠 なかなか一言でいうのは難しいんですが、プルーストの創作手帳に「内部の真実こそ重要である」という言葉があります。人間それぞれが自分の内部の世界を持っている。その内部の世界の充実を図るべきだし、それこそが人生の目的である。そういった趣旨のことをその手帳に書いているんです。それを実践したのがこの小説だという言い方はできると思います。

この作品は、

円環小説の形を

とっています。

高遠 たとえば有名なマドレーヌの挿話がありますよね。主人公が冬の寒い日に帰ると、母がマドレーヌと紅茶を出してくれた。その紅茶にマドレーヌを浸して口に入れてみたら不思議な感覚とともに過去が蘇ってくる。でも、本当にその意味が分かるのは作品の最後なんですよ。この挿話からずっと飛んで、最後の方になってやっと自分で小説を書こうという気になるわけです。

古市 主人公というのは、語り手ということですね。小説の最後に、語り手が小説を書こうと決意するんですか。

高遠 ええ。その小説は、自分の過去の時間を取り戻した人間の話になるだろうというふうに終わるんです。読者は、主人公である語り手が最後に「自分はこれから小説を書くんだ」というくだりを読む。じゃあその小説はどういうものかと思い、それが自分が読んできた小説だと気づくわけです。この作品はそういう円環小説の形をとっているんですね。

古市 それにしてもこの小説は長いですよね。どういう経緯で『失われた時を求めて』はできあがったんですか。

高遠 最初に出たのは第一篇「スワン家の方へ」だけです。それが1913年ですね。でも、その原稿を引き受けてくれる出版社がなかったのでグラッセという出版社から自費出版で出したんですよ。

古市 へー。世界的な名著が最初は自費出版だったとは。

高遠 その自費出版が認められ、ガリマール書店から出ることに決まるんですが、折しも第一次世界大戦が始まる時期で……。

古市 出版が止まっちゃうんですか。

自費出版の段階では

3巻で完結の

予定だった。

高遠 そうなんです。もともと自費出版をした段階では3巻で完結の予定だったんです。だから編集顧問だった作家のジッドも3篇までをガリマールで出したいと申し出たわけです。でも、戦争で出版ができなくなってしまった。それでも戦争中、プルーストは小説を書き続けました。その結果、最初の3篇の原稿がどんどん膨らんでいき、最終的に7篇になったんです。

古市 少し抽象的な質問になってしまいますが、『失われた時を求めて』を読んだ人生と読まない人生だったら、どういう違いがあるでしょうか。

高遠 ジョゼフ・チャプスキというポーランドの画家が書いた、『収容所のプルースト』(共和国)という本があります。原題は『精神の荒廃に抗するプルースト』です。これは第二次世界大戦でソビエト軍の捕虜になったチャプスキが、自分の記憶だけを頼りに収容所でおこなったプルースト講義の記録なんですが、チャプスキはここまでプルーストを自分の血肉にしていたのかと感動します。チャプスキにとって、プルーストはそれだけ生きる支えになっていたということもできますが、それ以上に大切なのは、自分の目でいろんなものを見たり考えたりすることですよね。プルーストをそこまで血肉化できるのも、それだけ自分の目でプルーストを読んだということですから。

作品には

読み時があると

思うんです。

古市 高遠さんはプルーストを読んで人生の変化はありましたか。

高遠 その一つの例は人形浄瑠璃文楽の七世竹本住大夫に傾倒し、この方の本まで書いたことだと思います。住大夫師匠の芸に目覚めたのは、49歳の時です。それから10年間で、日本中を追っかけて140回ぐらい聞き、『七世竹本住大夫 限りなき藝の道』(講談社)という本をつくるまでに至りました。

住大夫師匠から教わったことでプルーストと重なるのは、細部を大事にしろということです。細部を大事にして芸術を見る。物事を見る。風景もそうですよね。そこにある風景を無駄に眺めるのではなく、その風景を記憶に留めようとすると、風景が単なる風景じゃなくなるんですね。そういうことをプルーストは作品を通して私たちに語り掛けてくれるんです。

「プルーストに挫折する」ってよく聞きますよね。でも、なぜみんな「挫折」という言葉で考えるのか、不思議なんですね。

古市 というのは?

高遠 作品には読み時があると思うんですよ。出会ってそれがわからないときもあれば、自分の中にスッと入ってくるときもある。

自分の中にスッと入ってきたら、読み始めればいいんです。読書って義務ではありませんから。私がこんなこと言うのは変かもしれませんが、なにもプルーストを読まなくたって、普通の生活はできるわけですよ。だけど、スッと入ってくれば、人生を通じてなんべんも読んでしまう小説になるかもしれない。それから私が住大夫師匠に目覚めたように、『失われた時を求めて』を読むことで、なにか大事なものとの出会いがあるかもしれない。プルーストを読むことを勧めたいとは思いますが、いま読もうとしてわからなくても全然構わないし、「挫折しちゃってね」みたいなことは言ってほしくないんです。

古市 そのときが出会うタイミングじゃなかったと考えればいいんですね。

高遠 そうです。数ページ読んでダメだったら「積読」にしておいていいと思うんです。積読にしておけば、背表紙がちらちらと目に入る。それで読みたくなるときが来たら、また手に取ればいいんですね。

古市憲寿 ふるいちのりとし 社会学者。1985年生まれ、東京都出身。若い世代を代表する論客として多くのメディアで活躍。情報番組のコメンテーターも務める。著書に『絶望の国の幸福な若者たち』『誰の味方でもありません』『絶対に挫折しない日本史』など。また、小説家としても活動しており、近著に『奈落』『アスク・ミー・ホワイ』など。

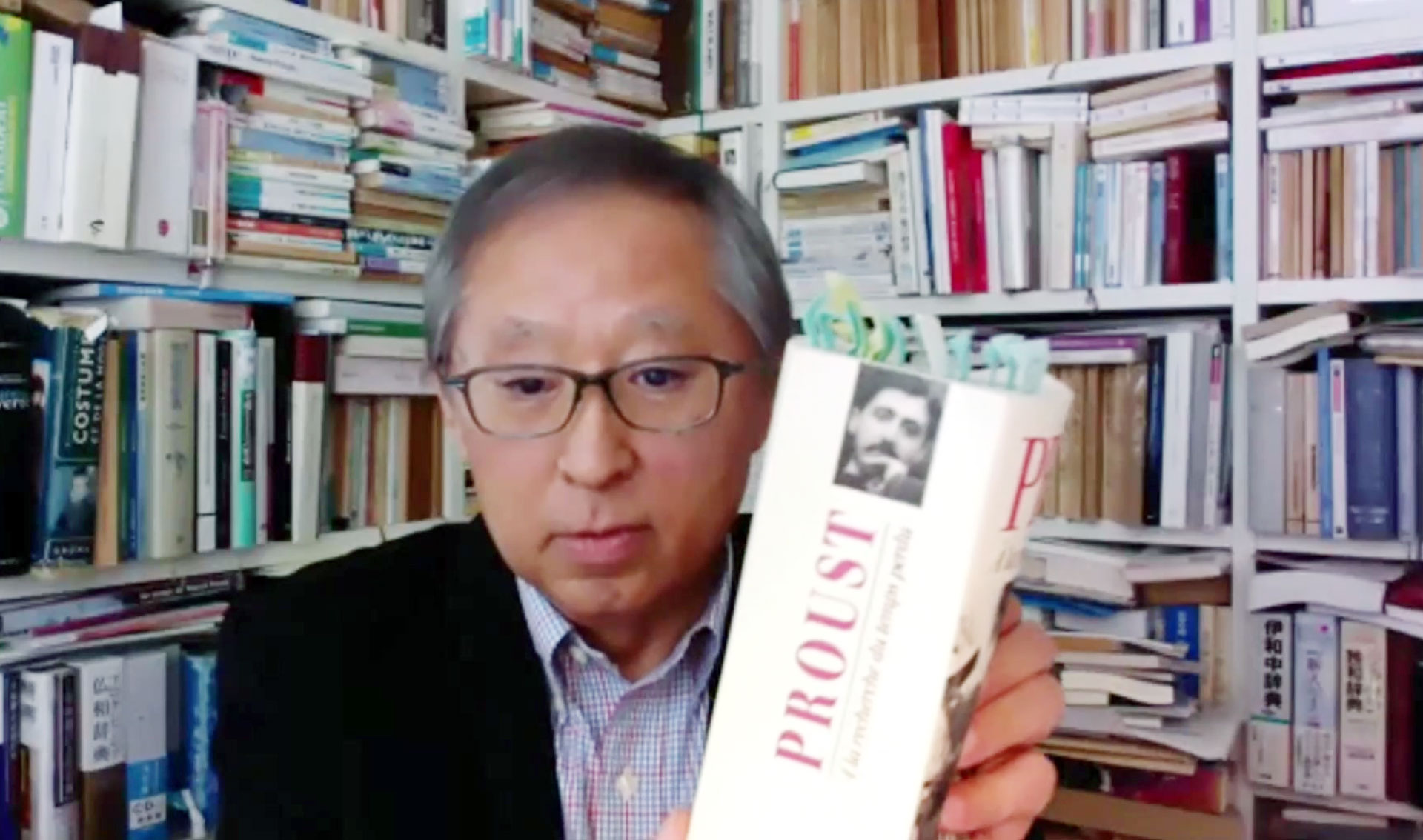

高遠弘美 たかとおひろみ 仏文学者、翻訳家。1952年生まれ、長野県出身。早稲田大学大学院フランス文学専攻博士課程修了。明治大学教授。著書に『プルースト研究 言葉の森のなかへ 論文集』『七世竹本住大夫 限りなき藝の道』『物語 パリの歴史』など。現在、光文社古典新訳文庫にて『失われた時を求めて』の個人全訳を刊行中。また、翻訳を手掛けた『プルーストへの扉』が白水社より、2021年1月23日に刊行される 。

構成/斎藤哲也