取材・文/門間雄介

(C)2019「NO SMOKING」FILM PARTNERS

消えないスピリット。

最後に会った日。

2023年になってから、本当にいろいろなことがあったね。幸宏、鮎川誠くん、岡田徹くん、そして教授。みんな立て続けだったから、気持ちが追いつかなかった。落ち着いてひとりひとりにさよならも言えない、仲間が戦死していくときの気持ちってこういうことなのかな、と。

幸宏の印象はいまも2019年当時のまま、その後の4年のあいだ止まってる。僕がロサンゼルスでライブをしたとき、幸宏が観にきてくれて、そのあと呼ばれたDJパーティにも幸宏が来た。ちょうど幸宏の誕生日だった。だからバースデー・パーティになってね。そのときの元気な印象が強く残ってる。それから4年間でなんでこういうことになったんだろう。

最後に会ったのは2021年、スケッチ・ショウのアルバムを再発して、『Daisy Holiday!』にゲストで来てもらったとき。辛そうだったけど、まさか亡くなるとは思ってなかった。それからはちょっと会えなくなって、今年に入って訃報を聞いた。昨年行われた幸宏の50周年記念ライブは、本人がいなかったから、心からお祝いできなかった気がする。2019年のバースデー・パーティのときは本当のお祝いだったんだよね。

坂本くんとは、ずっと会えないままだった。ふたりだけでやるライブを、以前やったみたいにまたやりたいと思ってたけど、残念ながら実現しなかった。

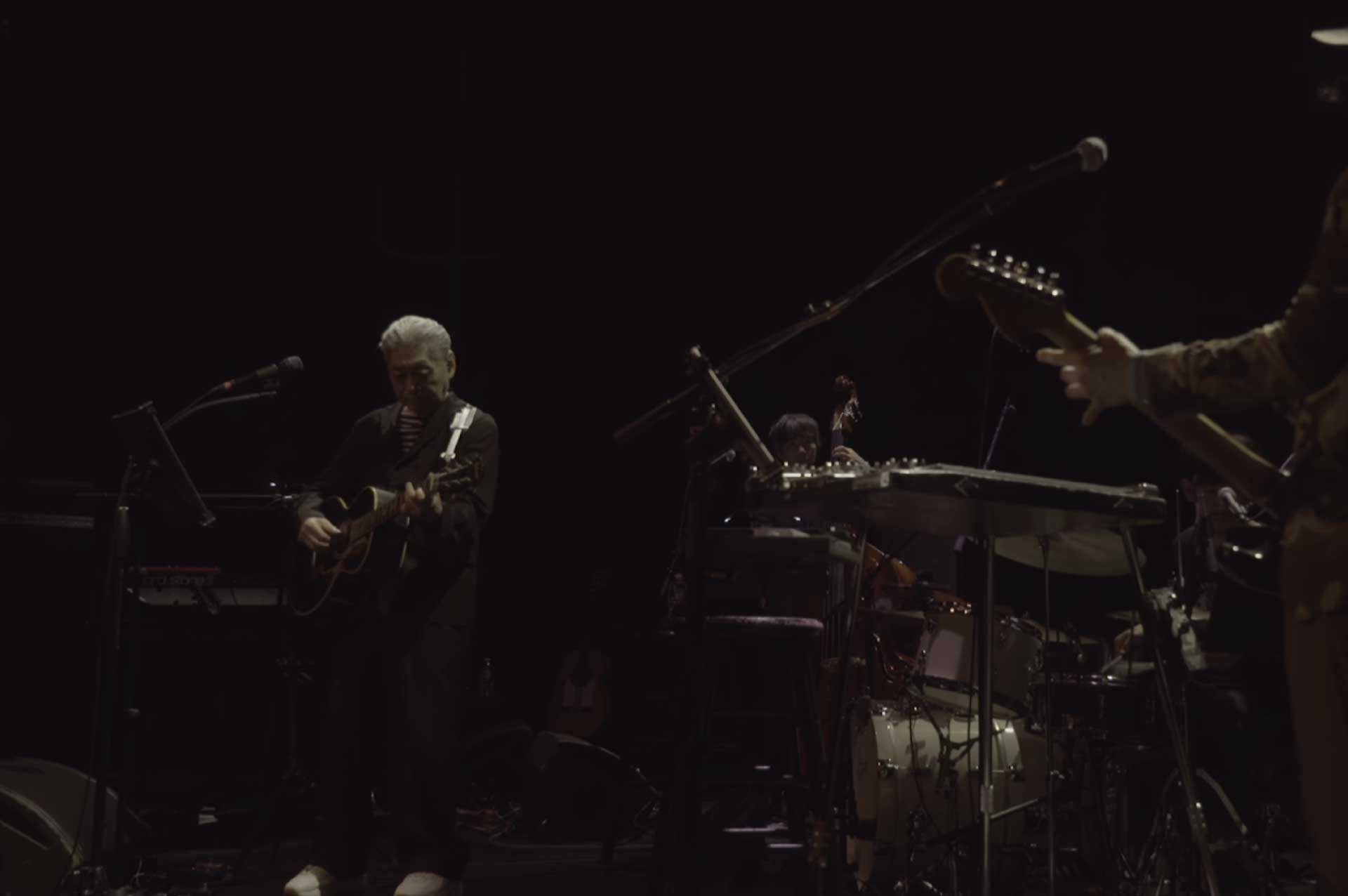

最後は2018年のロンドン、バービカン・ホール。そこで僕がソロ・ライブをやったときに、奇跡的に坂本くんと幸宏も集まって、アンコールで「アブソリュート・エゴ・ダンス」を一緒に演奏した。坂本くんは最初、別の用事があって来れないと言ってたんだ。でも結局時間を割いてくれて、アンコールのときに会場に来てくれたので、そのままステージに呼び込んだ。

実際は2019年の『イエロー・マジック・ショー2』の収録でYMOをやったのが最後だけど、自分のなかではバービカンで3人集まったときが最後の集いだと思ってる。日本じゃなく、なんでロンドンだったのか、いま思えばちょっと不思議なんだけどね。

YMOについて。

YMOからもう40年以上たつんだな。結成したときは僕が30代になったばかり、ふたりは20代。当時の写真を見ると、さすがにみんな若いね。本当は年齢の順に逝くはずなのに、順番がちょっと狂ってしまった。

幸宏に初めに声をかけたとき、目を輝かせて飛んできてくれた話は前にもしたよね。目というか、オーラが光ってたんだ。YMOを引っ張っていく運命だったんだと思う、幸宏は。

そのあと坂本くんに声をかけたんだけど、よく覚えてるのは、白金台の近くにある焼き鳥屋さんに3人で集まって、渋る坂本くんを口説いたこと。半信半疑だったんだろうね。そのころアレンジャーをしていて、独立してやってくつもりだっただろうし、バンドも初めてだったから。正直に言ってくれたんだ、不安だと。でも幸宏やまわりのスタッフに頼まれて、世界に羽ばたいてくれというニュアンスで説得した。それでちょっとやる気が出たのかもしれない。

YMOについては、始まったころのことをいちばん覚えてる。坂本くんを説得したあと、もっと親密になって、3人でよく会うようになった。楽しい時期だったな。ご飯を食べたり、坂本くんがアレンジを担当するレコーディングに呼ばれて、ベースを弾いたりした。アレンジの方向が坂本くんらしい、フュージョン系のものが多くて、そういうのを演奏するのが楽しかった。

だからYMOを始めたときも、フュージョンっぽさがけっこう残ってる。ニューヨークのスタッフとか、ああいうスタジオ・ミュージシャンにすごく魅了された。YMOで最初にレコーディングした曲は「ファイアークラッカー」。でもアルファレコードのスタジオに入って、生演奏で録音したら、ちょっとフュージョンっぽすぎて面白くない。それでコンピュータでやればいいんだと確認できたんだ。ただ、1枚目のアルバムはニューヨークのミュージシャンの影響がやっぱり強い。例えば坂本くんの「東風」は、オリエンタルなテーマもあるけど、濃厚にそういう影響を受けてると思うよ。

YMOのスタイルが決まっていったのはクラフトワークの影響が強いのかな。3人でクラフトワークを聴いて、彼らのアートワークからロシア構成主義に首を突っ込んで、本を買って勉強したりした。でも勉強すればするほど、ドイツの歴史を背景に持つ、彼らの鋼のようなコンセプトには太刀打ちできない、と。じゃあ我々はどうしようかってよく話してたね。

2枚目のアルバム『ソリッド・ステイト・サバイバー』あたりからロンドンとのやりとりが始まって、ニューウェーヴの影響が入ってきた。ロンドンにいるトシ矢嶋が送ってくれる音源をたくさん聴いて、とくに僕と幸宏が盛り上がった。そのとき坂本くんは少し距離を取ってたかもしれないね。僕も幸宏も根っからのポップス人間だから、クラシックや現代音楽に拠ってたつ坂本くんとは距離感があったのかもしれない。

何十年もたてばきれいな思い出になるけど、その後は大変だったな。まるで余裕がなかったから。3人とも音楽が好き。レコーディングが好き。音楽を作りたいという一心でスタートしただけで、あんなに人気が出るとは思わなかった。それぞれのバイオリズムもあるしね。長期的に見ると、年単位で心も体も変化する。だから、例えば坂本くんのバイオリズムが低下してるときに、5枚目のアルバム『BGM』を作らないといけなかった。でもまあ、バンドなら、やるとそうなるんだ。

YMOのころの幸宏との思い出というと、歌の生番組に出たときに助けてもらったこと。そのころ僕は神経症で、緊張したり、ある色合いを感じたりすると過呼吸になっていた。色合いというのは、明るいグリーンとか、白とか、昔の都バスみたいな色だね。あとスタジオにこもって、煮詰まった大豆のような匂いのする、酸味の強いコーヒーをしょっちゅう飲んでたのも引き金になったかもしれない。レコーディングが終わって、帰るときにいつも発症してたから。そういうことも、幸宏は知ってたと思うんだ。

歌番組の出番の直前に過呼吸になって、全身が痺れて動けなくなった僕を、幸宏は手を握ってリードしてくれた。「幸宏ってる」という言葉があるくらい、彼のコミュニケーションは独特なんだ。人の目を見ないで話すとか、挨拶しないとか(笑)。だから初めて会う人はみんな戸惑ってた。それを面白がって、「幸宏ってる」と言ってたんだね。でも歌番組のときの幸宏は優しく支えてくれた。もとは非常に優しい人間なんだ。よく覚えてるよ。

とても素直な人。

幸宏と一緒になると、それぞれの病気自慢をしょっちゅうした。そういうときは幸宏の病気自慢がいちばん痛いんだ。僕も麻酔なしで盲腸を切ったとか、痛い経験はあるけど、幸宏は痛そうな手術の話が得意だった。それをみんなで聞いて、「うわ! やだやだやだ! 痛い痛い!」って。そこに坂本くんがいたかどうか……。一緒に聞いてた覚えがないな。

坂本くんは怖がりっていうかね。ニューヨークに一緒にいたとき、どんなホラー映画が怖いか話したことがある。そうしたら真剣な顔で『エルム街の悪夢』だって。「え! あれが?」って僕は思ったけど、なんで怖いのか聞いたら、「起きたらまだ夢だったというところが怖い」って言うんだ。実は中身が子どものまんまなところがあるんだね。

坂本くんとの思い出でとくに印象深いのは、そのときのことか、「ライオット・イン・ラゴス」を聴いたときのこと。坂本くんの2枚目のソロ・アルバム『B-2ユニット』に収録された曲で、とにかく素晴らしい出来だった。だから彼に言ったんだ、あんな曲を聴いたら立ち直れないって。すると、「え、そう?」みたいな、すごく嬉しそうな顔をしてね。糸井重里も言ってたけど、とても素直な人だったんだ、坂本くんは。

YMOの最中はぎくしゃくしたときもあったけど、ひょっとすると坂本くんは彼の偉大な父親(注・三島由紀夫らを世に送りだした編集者の坂本一亀)と僕を、父親像として二重写しにして見てたのかもしれない。だから反抗期の息子みたいに感じる面もあってね。

幸宏と僕は友だち同士と言っていい。でも坂本くんは友だちとは違う関係だった。むしろ親子や兄弟に近かったのかなと思う。ライバル心もあったかもしれないね。そういう気持ちがあればあるほど、やっぱり反発するだろうから。だからこそ僕が「ライオット・イン・ラゴス」を褒めたときに喜んでくれたのかもしれない。

坂本くんと幸宏が還暦を迎えたときには、僕の大好きな洋食屋さんに行って、みんなでハンバーグを食べた。そうしたら、とくに坂本くんが「美味しい美味しい」って言ってね。そこからハンバーグの会みたいなのが始まったんだ(笑)。

3人がお互いにファンだった。

亡くなったあと、坂本くんが『HOSONO HOUSE』を好きだったことを知って、ほんとに意外だった。たぶん自分からいちばん遠い音楽だったと思うんだ。彼は畑が違うところで育ってきたから、単純素朴な音楽への憧れがあったんだと思う。でもそれはお互いさまでね。幸宏は僕が音楽活動50周年を迎えたときに、ずっと僕のファンだったと言ってくれたけど、3人がお互いにそうだったんだ。

ふたりへの追悼はこれから一生続くことになる。でも音楽家だから、残ってるものがいっぱいあってね。音楽を聴けば、そこにスピリットがある。それに触れることは、生きてる人に会うのと同じなんだ。音楽をやってると、そういうことがはっきりわかる。もちろん文学だって何だって、そういうことはあるだろうけど、音楽は特殊だよね。音として聴こえてくるから。そこにあるスピリットは決して消えない。そう思うよ。

まあ、いろんなことが起きた、ひとつの時代のなかの出来事として、この3年間の出来事は忘れられないな。彼らが弱ってしまったこともきっと無関係ではないし、それは自分にも降りかかってるはずだから。このあいだ村井邦彦さんと話す機会があったんだけど、この世代の人たちのあいだでは別れ際に交わす合い言葉があってね。それは「がんばって長生きしようね」って。ミッキー・カーチスさんとも、川添象郎さんとも、この前そういう話をした。70代後半になってくると、先がそんなにないんだと思う。でもあんまり考えてもしょうがない。音楽をやりつづけるしかないと思ってるよ。

細野晴臣 ほそのはるおみ 音楽家。1947年生まれ、東京都出身。’69年にエイプリル・フールでデビュー。’70年にはっぴいえんどを結成。’73年からソロ活動を開始、同時にティン・パン・アレーとしても活動。’78年にイエロー・マジック・オーケストラ(YMO)を結成。YMO散開後は、ワールドミュージック、アンビエント・ミュージックを探求、作曲・プロデュースなど多岐にわたり活動。

取材・文/門間雄介

(C)2019「NO SMOKING」FILM PARTNERS